Même dans les régions réputées pour la pureté de leurs cours d’eau, la contamination microbienne reste possible. Certains parasites survivent au gel, d’autres résistent à l’altitude. Les filtres portatifs éliminent les bactéries, mais la plupart laissent passer les virus. Les méthodes traditionnelles, jugées fiables par le passé, n’offrent plus toujours la sécurité espérée.

L’évolution des normes sanitaires et la sophistication des équipements ont bouleversé les pratiques en randonnée. Adapter ses techniques de purification devient essentiel face à la diversité des sources et des risques, y compris dans les zones considérées comme intactes.

Comprendre les risques liés à l’eau en pleine nature

Un torrent limpide n’offre aucune garantie. L’eau, même scintillante sous le soleil, peut cacher une armée invisible de bactéries, virus et protozoaires. Animaux sauvages, troupeaux en transhumance, randonneurs pressés : tous contribuent à semer ces micro-organismes dans les rivières et les lacs, sans distinction d’altitude ou de latitude. Il suffit d’un troupeau remontant la vallée pour que l’eau, d’apparence parfaite, devienne un véhicule à parasites ou à particules microscopiques.

Le risque le plus fréquent, ce sont les agents pathogènes. Giardia, cryptosporidium, coliformes : ces noms reviennent sans cesse dans les rapports médicaux. Les marcheurs qui s’aventurent sur des berges boueuses, boivent à même la rivière ou traversent des pâturages augmentent leurs chances de croiser la route de ces microbes, parfois responsables de diarrhées tenaces ou d’intoxications qui ruinent le voyage. Mieux vaut redoubler d’attention à chaque fois que la source d’eau longe une zone fréquentée, un pâturage ou reçoit des eaux de ruissellement incontrôlées.

Les menaces ne se limitent pas au vivant. Des résidus agricoles ou des polluants atmosphériques s’invitent dans la moindre goutte, même loin des villes. Pesticides, microparticules, traces de métaux lourds : certains contaminants échappent aux traitements classiques, s’infiltrent dans les sols, puis se retrouvent dans nos gourdes.

Voici les principaux types de risque auxquels il faut prêter attention lors d’une sortie :

- Bactéries, virus, protozoaires et parasites : ils forment le cœur du problème microbien.

- Particules en suspension : boue, limon ou sédiments qui abritent ou transportent des micro-organismes.

- Contaminants chimiques : pollution discrète, mais parfois redoutable pour la santé.

Face à cette diversité, l’analyse du terrain et la maîtrise de plusieurs techniques de purification deviennent indispensables. Adapter sa stratégie à chaque situation reste la clé pour éviter les mauvaises surprises.

Quels critères pour choisir une source d’eau fiable lors d’une randonnée ?

Se fier au hasard n’a jamais protégé personne. Repérer un point d’eau fiable commence toujours par une lecture attentive du paysage. Les sources jaillissantes, les ruisseaux à fort courant, éloignés des pâturages, des sentiers ou des habitations, offrent de meilleures garanties. À l’inverse, les eaux stagnantes ou les zones en aval de champs agricoles concentrent souvent micro-organismes et micropolluants issus du lessivage des sols.

Certains points d’eau sont signalés sur les cartes ou les applications de randonnée : ils sont généralement plus sûrs, mais rien ne remplace l’observation. Une eau trouble, des débris flottants, une odeur suspecte doivent faire hésiter. La limpidité facilite la filtration, mais ne protège jamais totalement contre les microbes. Toutefois, une eau claire permet aux filtres à charbon ou à membrane de fonctionner au mieux, que l’on choisisse l’ébullition ou la désinfection par charbon actif.

Avant de remplir sa gourde, il est donc utile de garder ces conseils en tête :

- Privilégiez une eau courante, loin de toute pollution animale ou humaine.

- Méfiez-vous des eaux stagnantes, mares et étangs qui accumulent les risques.

- Identifiez les points d’eau potable officiels, clairement mentionnés sur les itinéraires de randonnée.

Dans les refuges, villages ou cafés engagés dans une démarche zéro déchet, l’eau du robinet reste la référence sûre. Mais sitôt l’incertitude présente, mieux vaut purifier systématiquement l’eau, sans faire de compromis sur le choix du procédé.

Panorama des méthodes de purification et de filtration adaptées aux randonneurs

Jamais l’offre de systèmes de filtration et de purification n’a été aussi variée. À chaque environnement, à chaque profil de randonneur, sa solution : le terrain, la durée du séjour, la quantité à traiter et la nature des contaminants déterminent le choix.

Les filtres mécaniques remportent la palme de la simplicité. Paille filtrante, gourde avec filtre intégré, pompe manuelle : toutes ces solutions agissent par rétention physique des bactéries et protozoaires. La taille des pores, souvent comprise entre 0,1 et 0,2 micron, assure la rétention de la plupart des micro-organismes. Pour traiter de plus grandes quantités, le filtre à gravité permet de remplir plusieurs gourdes en peu de temps, idéal pour les bivouacs ou les sorties en groupe.

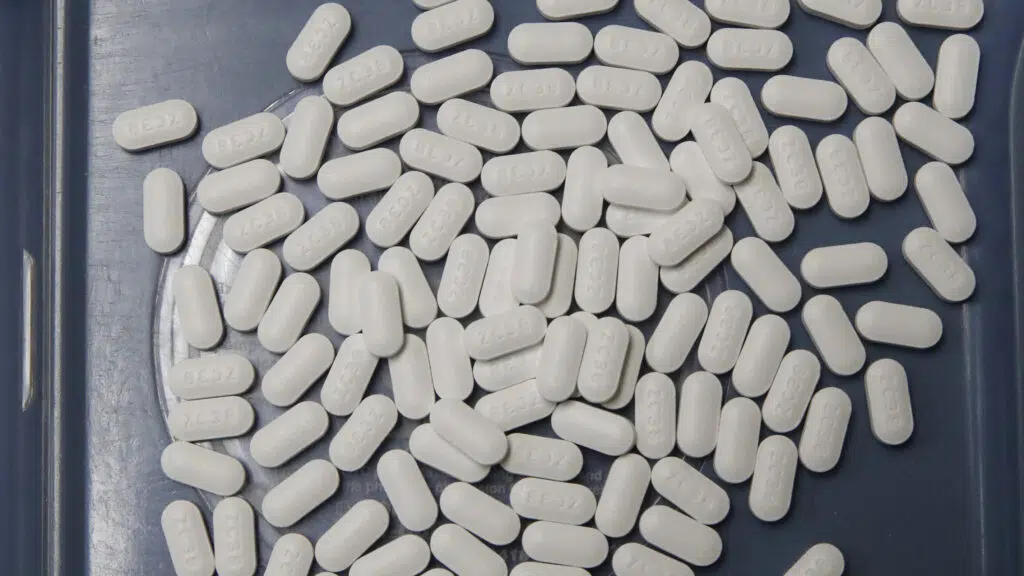

La purification chimique a aussi ses adeptes. Les pastilles de chlore ou de dioxyde de chlore (Micropur, Aquatabs) neutralisent bactéries, virus et certains parasites. Leur format compact et leur efficacité en font des alliées précieuses pour les voyageurs au long cours. Il faut cependant respecter les temps d’action : de 30 minutes à 2 heures selon la température et la limpidité de l’eau. Si l’eau est trouble, une filtration préalable reste nécessaire pour éviter d’engloutir sédiments et débris.

Autre technologie, la désinfection par UV, à l’aide d’une lampe portable comme le Steripen, élimine bactéries, virus et protozoaires en quelques secondes. Ce procédé nécessite une eau déjà filtrée, sans particules en suspension, pour garantir l’efficacité du rayonnement. L’ébullition reste la référence incontestée des puristes : trois minutes d’eau bouillante suffisent à éliminer les agents pathogènes, à condition de disposer d’un réchaud et de combustible.

Enfin, le charbon actif et les perles de céramique interviennent pour réduire les pesticides ou les métaux lourds présents dans l’eau. Ces méthodes complémentaires s’utilisent surtout sur les sites exposés à une pollution chimique avérée.

Conseils pratiques pour préparer son équipement et garantir une hydratation sans danger

Organiser son équipement commence bien avant de boucler le sac. Il s’agit d’évaluer le terrain, la durée de l’aventure et la fiabilité des points d’eau sur le parcours. Un filtre mécanique est parfait pour les sources limpides et abondantes. Quand la situation se complique, eaux troubles, mares stagnantes, incertitude sur la pollution, il vaut mieux associer filtration et désinfection chimique ou UV. Les randonneurs prévoyants emportent des cartouches de rechange et prennent le temps de vérifier la longévité du matériel choisi.

Entretenir son équipement fait toute la différence. Un filtre encrassé ralentit le débit, réduit l’efficacité et peut même rendre l’eau impropre à la consommation. Après chaque utilisation, rincez soigneusement à l’eau claire et laissez sécher à l’air libre. Certains modèles exigent un entretien plus poussé, avec des produits spécifiques. Pour d’autres, un rinçage suffit. Toujours se référer à la notice pour éviter les mauvaises surprises.

En marche, les besoins en eau grimpent vite. Prévoyez une solution de secours en cas de panne ou de casse : pastilles chimiques ou petite bouilloire de poche. Sur les longues distances, repérez à l’avance les points d’eau fiables (fontaines, sources captées, cafés engagés dans le zéro déchet). Remplissez chaque gourde dès que l’occasion se présente : la prochaine fontaine peut se trouver bien plus loin que prévu.

La qualité de l’eau que l’on boit dépend autant du système choisi que du soin apporté à chaque étape : filtrer, entretenir, anticiper. Ces réflexes font la différence entre une randonnée sereine et une mésaventure dont on se souvient longtemps.

Au bout du sentier, la question demeure : serez-vous prêt, la prochaine fois, à transformer l’eau brute de la montagne en alliée de votre aventure ?